- 美食传承

- 一县一桌菜

宋元时期,中国海洋贸易达到前所未有的繁荣,成为世界上最出色的海洋国家。临海而居的晋江人,有着面向海洋的开放意识和无所畏惧,他们“造舟通异域”,闯海行商,足迹遍布60多个国家和地区,形成“十户人家九户侨”的晋江侨乡特色。在晋江有300万的海外华侨乡亲,他们因为身处异乡,总是惦记着家乡的味道。本次“乡贤归巢宴”菜单围绕记忆中的味道采用本地食材烹饪,唤起异乡游子的那段乡愁记忆。

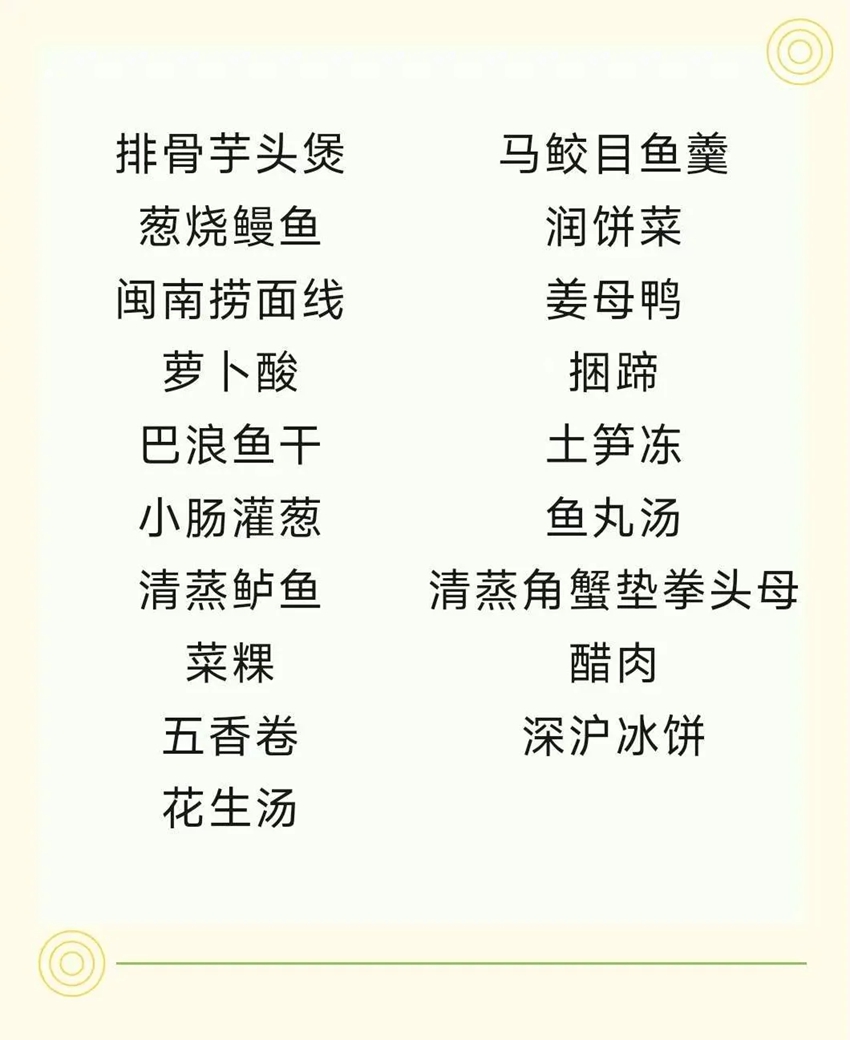

“乡贤归巢宴”菜单

(晋江菜头酸、安海捆蹄、深沪巴浪鱼、安海土笋冻)

宴席上的每一道菜都有自己存在的意义,餐前小菜是来自晋江各镇街的地方特产,有荤有素、有山有海,既填补了宴会开始前的空白,又拉开了本次“归巢”宴的序幕。

晋江小吃种类丰富,极具闽南特色。从食材选用到烹饪方法,里面隐含着很多民俗典故,也隐含着闽南人对美好生活的向往。

在闽南地区,萝卜俗称“菜头”,寓意吃了“好彩头”。菜头酸因其口感酸甜爽脆,深受当地人喜爱。

安海捆蹄是晋江著名的传统小吃之一,至今已有一百多年的历史,同时也是闽南婚宴中的常客,它通常被作为第一道宴客菜,摆上酒席。“捆蹄”之名,概因扎布线捆猪脚,故而得名。捆蹄之状,确若一只完好的猪脚,色泽红润;切片后,白里透红,佐以酱汁,味道香醇。

解锁晋江美食,土笋冻是其中当之无愧的“代表作”。其中的“土笋”并非真正的笋,而是一种名为沙虫的环节动物,生长在海滩泥沙中,因形似“小笋”而得名。其全身均为胶质,经过熬煮后所含的胶质融入水中,冷却后即成果冻状,口感清脆,味美甘甜。

将芋头和排骨先炸后煲,排骨的汁水被牢牢锁住,同时外皮还有些许焦香,芋头既吸收了排骨的油腻,又能起到解腻的作用。

“排骨芋头煲”重点在“芋”,“芋头”在晋江餐桌上随处可见,主食、配料、点心、小吃到处都是“芋头”的身影,除了味道好之外,更多的是寓意好。

芋头的生长特性,往往是一个大芋头牵连着很多小芋头,有开枝散叶、子孙满堂的美好寓意。芋头闽南话叫做“芋”,芋与“护”和“路”谐音,因而有维护爱护的意思,贡桌上摆放芋头有“护子护孙”的寓意;谚语中也有“食米粉芋,有好头路(工作出路)”的说法。

捞面线、煎切鸡蛋、炸花生炒料、拌油、摆盘,一根面线便可串起晋江人的一生,出生满月、每年生辰、结婚盘担、做寿……在晋江华侨回乡接风洗尘,也需要准备面线,俗称“脱草鞋”。面线被赋予了长寿、吉祥的美好寓意,面线长寓意寿命长,同时也是希望日子过得绵绵长长。

一张薄如蝉翼的饼皮却可以包裹世间万物,将各式各样的味道收藏进相似的皮囊,牵连起遥遥相望的故乡。关于“润饼”的说法各不相同,有说是唐宋时随中原人南迁传入,也有说是由明朝总督云贵湖广军务的泉州府同安县蔡复一开创了这种吃法的先河。但无论如何这种“集大成”的寒食遗风,已经融入晋江的每家每户。

马鲛羹——深沪“羹路”代表作,深沪位于晋江东南海滨,自古便是渔业重镇,以善做羹而闻名于晋江,有句顺口溜就叫“深沪水丸马鲛羹,翁某吃阿煞相争”。烹饪马鲛目鱼羹需用肉质鲜嫩的马鲛鱼进行低温烹调,水不能持续沸腾,防止肌纤维里面的脂肪跑出,导致肉变柴,舀上一勺送入口中,“气味香甘,留齿不黏,停喉不滞”。

(炸醋肉、炸菜粿、炸鸡卷)

在晋江,几乎万物都可炸。炸醋肉、炸菜粿、炸鸡卷是晋江人的日常小吃、童年记忆,每逢祭祀便是桌上必不可少的几大件。“晋江人不追星,只追神明”看似一句玩笑话,但祭祀确实是晋江的传统习俗。

晋江人用最好的食物敬奉天地、先祖,食物也以它们的力量,凝聚回忆与一家人的享受。这些炸物是晋江人越过历史长河沉淀下来的智慧,它们经受住时间的考验,代代相传。

宴席的最后花生汤散发着淡淡的清甜,一桌宴席“甜头甜尾”,才算圆满。用开水浸泡,让花生的膜被轻易剥除,再添加适量水,放入些许白糖炖煮,花生的口感逐渐变得柔软绵密。加了糖的花生仁汤,在沸腾的热气中,早已沁满甜蜜。花生仁入口即化,汤清甜爽口。