- 美食导航

- 寻味泉州

远芳饭店的扁食

满堂饭店的水煎包

5分钱的肉羹汤

地瓜制作的糖

摇出来的元宵圆……

这些泉州古早味觉记忆

你是否也曾见证?

与大师对话,讲述泉州美食故事

“十五的月亮十六圆”,2月13日,一场别开生面的美食沙龙温馨上演。

由泉州晚报“泉州味道”美食矩阵和“请茶时间”艺术茶空间联合发起的“钟明选的请茶时间——古早味里话元宵”活动,吸引众多热爱美食与文化的各界人士齐聚一堂,共品泉州古早味,探寻美食独特魅力。

灯谜雅趣

唤醒古早风味记忆

活动开始,精心设计的猜灯谜环节便吸引了众人的目光。灯谜的谜面皆围绕泉州特色美食而设,充满巧思。

主持人与嘉宾进行猜谜活动

“竹叶裹黄金,五花藏暗香;端午不解意,泉州四季尝。”寥寥数语,便将烧肉粽的特色勾勒得生动形象;“千丝万缕落碗中,胡椒点点唤晨风”,似在诉说着面线糊带来的温暖慰藉。

以泉州美食为谜面的灯谜吸引大家踊跃参与

这些谜面如同钥匙,打开了嘉宾们对泉州古早味美食的记忆之门。大家凝神思考,踊跃抢答,在思维的碰撞中,加深了对泉州美食的认知,也为活动营造了浓厚的文化氛围。

大师论道

细品美食文化底蕴

随后,中国烹饪大师、泉州美食文化推广大使钟明选,《刺桐风华录》作者、泉州文化学者王强,以及“请茶时间”主理人、闽南茶文化专家蔡万燕三位嘉宾登台,于“古早味里话元宵”的主题中分享见解。他们的讲述如同一幅徐徐展开的画卷,将泉州美食承载的历史底蕴、茶叶与菜肴的融合之妙、绵延的乡情以及山海至味的独特之处,一一呈现。

大师分享环节,唤醒泉州味觉记忆

钟大师凭借精湛厨艺和深厚美食文化底蕴,讲述美食背后的匠心传承;王强从历史文化角度,剖析泉州美食的发展脉络;蔡万燕则从闽南茶文化出发,阐述茶与美食的相得益彰。三位嘉宾的分享如潺潺溪流,滋润着在场每个人的心灵,引发大家对泉州美食文化的深刻共鸣与思考。

嘉宾观点

美食最解华侨乡愁

元宵节必点润饼菜

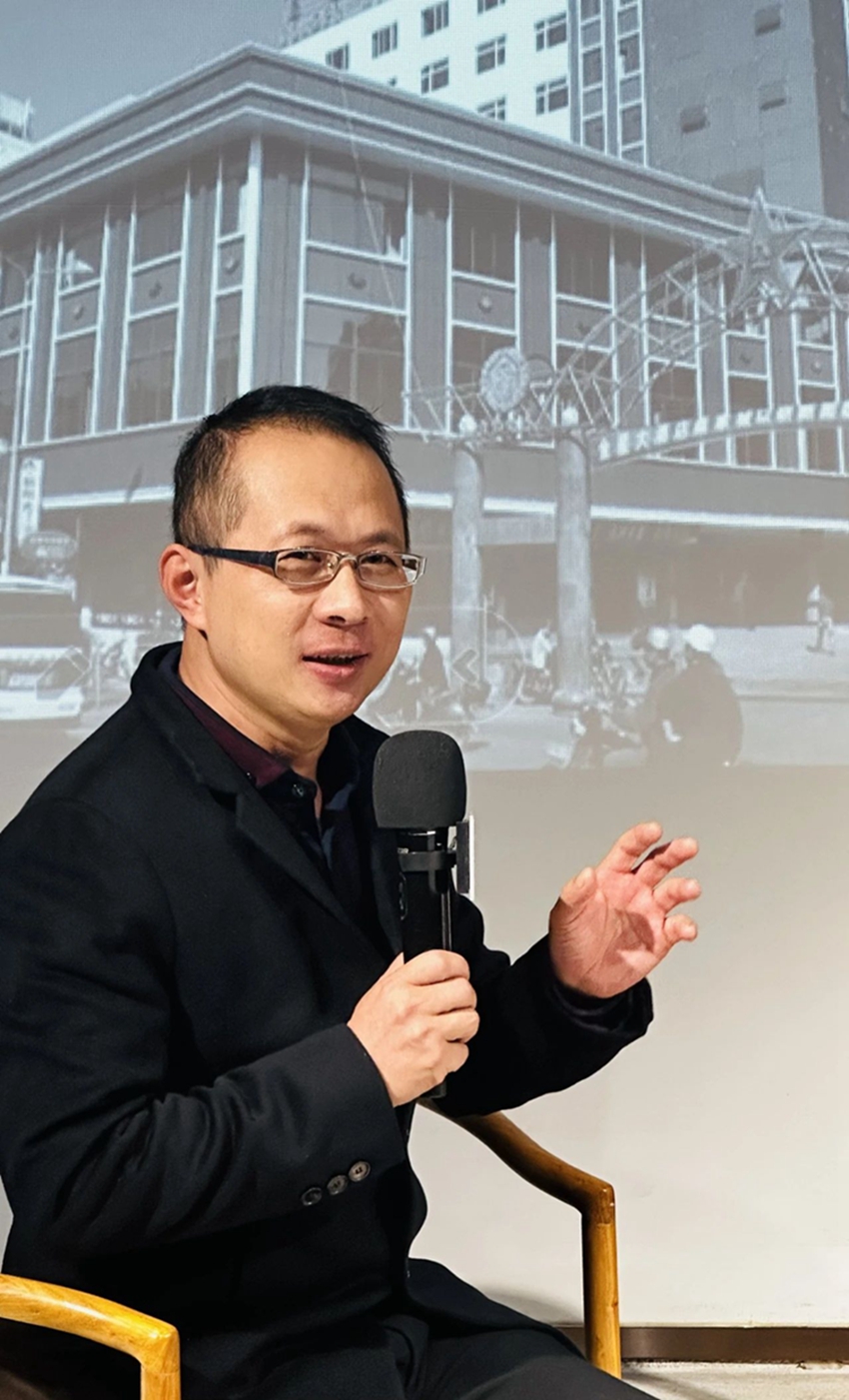

钟明选

资深中国烹饪大师、泉州美食文化推广大使,泉州电视台美食节目《学烧泉州菜》初代名厨主持

主讲人钟大师回顾泉州美食发展历程

泉州菜的变化有个过程,上世纪70年代以前,没有酒楼和酒店,我最早供职的满堂饭店是一个华侨餐厅,做的都是大众菜的品种,最高的价格基本上不超过两元钱。比如,扁食、肉羹都有5分钱的。

70年代初开始,泉州菜品开始萌芽、发展。70年代到90年代,是泉州菜发展的高峰阶段,慢慢出现蓬勃的繁荣景象,各种山珍海味、干货、原材料开始运用到社会上,燕窝、鱼翅、鲍鱼、海参崭露头角。90年代开始,外来菜系进入泉州,一些酒店并存两个菜系,一个粤菜,一个闽菜,搞两个菜单供食客选择。

经过一段时间的沉淀,闽菜在接待大型宴席方面更胜一筹,慢慢地,市面上的餐厅又恢复了以泉州菜为主的局面。我从事餐饮业60年,接待不少华侨,每逢元宵,他们常点的菜品有润饼菜、地瓜粉团、鸡卷、甜的或咸的芋泥,还有桂花蟹等,对花生汤也感兴趣,这些味道都是他们口中家乡的味道,童年的味道。

现在我们要申创“世界美食之都”,泉州菜还可以继续深挖、发展,包括宴席菜,包括风味小吃,还有家庭菜,要思考在现有基础上,如何提高品质,做好包装。

泉州菜更能代表

闽派中的海洋文化

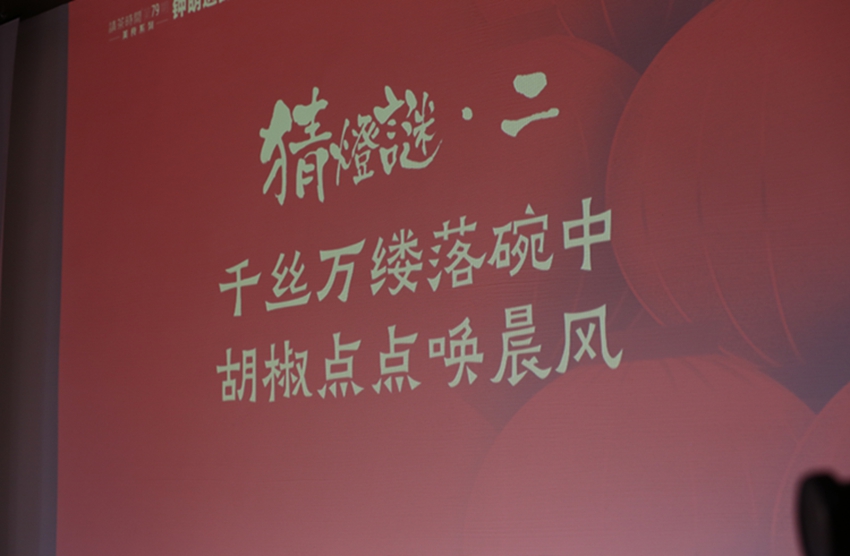

王强

《刺桐风华录》作者、泉州文化学者

王强老师作为“观察家”发言

钟大师为我们讲述了泉州50年的美食历史,让我感慨颇多。很有幸我外婆住西门街,刚才钟大师谈过的这些泉州美食,我小时候都去“打过卡”,比如到远芳饭店吃扁食,到满堂饭店吃水煎包。

泉州在食材上更多样化。举一个最简单的例子,刚才钟大师说的地瓜,它是来自于南美,通过菲律宾的华侨传入泉州,我们泉州人特别擅长以菜化菜,刚才钟大师在讲的时候,我就想起小时候物资很贫乏,那时候有地瓜做的糖,各种地瓜粉团做成的菜肴。

我还接触过一个从新加坡回来的泉州华侨,他说自己在离开家乡之前,很少吃到一粒米,从小是靠吃地瓜、花生长大的。后来下南洋去了新加坡,对家乡满满的回忆不是吃粥、吃米,而是吃地瓜、吃花生。

泉州人的菜肴里有很多来自异地他乡的食材,尤其是来自异域的海洋文化,所以泉州菜更加能够代表闽派的海洋文化。泉州曾经见过世界,泉州菜加入了很多海上丝绸之路的元素,以调料见长,无论是胡椒粉,还是葱、蒜、姜,都用到了极致,泉州菜使用五湖四海的食材,不但有海洋元素,更显国际化。

以茶入菜美学呈现

将仪式感充分拉满

蔡万燕

“请茶时间”主理人、闽南茶文化专家

“推荐官”蔡万燕分享茶与美食的渊源和创新思维

菜可以千变万化,茶也一样,茶也可以入菜。五年前我曾经在台湾“喫茶去”茶餐厅用餐,这家餐厅所有的菜都和茶有关系,真正实现全茶餐,而且在餐品的呈现美学上也非常赏心悦目。据我所知,当时大陆还没有这样的“茶餐厅”。

现在,我们也在尝试着发起“佐餐茶”,我们希望,茶能在我们整个美食呈现里起到它应该有的作用。比如,茶在宴席里除了饮品功能之外,还可以达到起承转合的作用,通过餐前茶、餐中茶、餐后茶融入宴席的三个篇章,加上奉茶仪式,将宴席的迎送礼仪传递出去。

延伸探讨

展望美食新增长极

在几位大师观点分享之后,参加本次沙龙的泉州美食专班相关负责人及元老级注册中国烹饪大师程振芳也对相关话题进行了回应和进一步的探讨和阐释。

以美食为媒,跨界融合文化、茶艺、美学的沙龙,为“申都”加分

沙龙现场展示“申都”和“美食”的宣传材料

古早味或发生变化

不变的是背后情感

林文超

泉州市申创“世界美食之都”工作专班办公室副主任

古早味是成长过程中你遇到的或者经历过的,让你能记得住的一些回忆,与乡愁、家族,和每个人走过的地方息息相关。其他东西你可能忘掉,但是味蕾是忘不掉的。

每一代人都有自己的古早味,可能是煎包、面线糊,或者奶茶,所以古早味也是变化的,但不变的是人们对于一个地方的感情,或者说是乡愁。

美食里面是有文化的,美食是一个“无界”的载体,每个人都有自己的体验,很接地气。希望各个社会组织、群体,每个泉州人,都能一起来推动我们泉州美食的传播,一起回忆我们的古早味,这也是文化的一种传承。

让古早味连接情感

美食成为新增长极

简国红

泉州市申创“世界美食之都”工作专班办公室执行副主任

说走就走的旅游,最大的诱惑其实就是远方的美食。泉州古早味的记忆,我也有,比如5分钱的肉羹汤,当时为了拉长美味的品尝时间,总是先喝汤,理直气壮地要求加汤,再慢慢吃肉。

泉州文旅年收入已过千亿,走向“长红”,保持良好势头,美食是下一个风口。申创“世界美食之都”有望成为另外一个增长点和支柱。

大美食概念涵盖种植、食品工业和餐饮等。我们将以烹饪产业作为龙头来带动第一产业的种植、畜牧,第二产业的食品加工,实现一、二、三产业同时发展。希望美食成为泉州经济发展的第四个增长极。

泉州文旅长盛不衰的密码中,美食占据着重要地位。世遗泉州拥有千亿食品产业,一二三产的融合,正是泉州美食融合发展的生动体现。此次活动是泉州申创“世界美食之都”进程中的一个精彩片段,让古早味成为连接情感的纽带,成为泉州走向世界的一张亮丽名片。

润饼菜摆满一整桌

元宵敬祖首选菜品

程振芳

元老级注册中国烹饪大师

程大师介绍泉州独特的元宵圆做法

元宵是我们中国传统的节日,没有吃过元宵圆,不算过年。泉州元宵节的精彩之处,一是文化生活,二就是美食。

元宵节必吃菜品,我列了两道,一道是元宵圆。泉州的元宵圆跟其他地区的元宵有所区别,我们的馅料、工艺都不同,其他地方的元宵圆是包的,我们是“摇”出来的。另一道是润饼菜,元宵节是“上元”,要孝敬祖先,润饼菜可以摆满一整桌,是首选。

元宵品鉴

领略创意美食之美

在大师分享之后,开启“我最难忘的泉州味道”分享环节,成为情感交流的平台。众人纷纷讲述与泉州美食的故事,那些温馨、难忘的记忆,串联起对这座城市的热爱,为泉州美食文化注入了鲜活的情感。

当精神的交流渐入佳境,元宵品鉴环节适时而至。嘉宾们将元宵圆放入面前的茶具中,体验“请茶时间”独有的茶煮元宵圆创意。茶煮元宵圆,寓意着茶伴良宵、诸事圆满,这一独特的搭配,带来了别样的味觉与视觉享受。

接着,钟大师的私人元宵家宴菜单引发众人的好奇。在揭晓菜单前,嘉宾们在精致书签上写下自己心目中元宵必吃的菜品。当菜单展示时,大家在对比中感受着美食的多样魅力,对泉州美食文化的理解也更加深刻。

钟大师介绍他的私人元宵家宴菜单

嘉宾争先记录钟大师分享的私人菜单

此次“古早味里话元宵”美食沙龙活动,以美食为媒,文化为魂,不仅让参与者品尝到了泉州的传统美味,更深入领略了其背后的文化内涵。

“我是重庆媳妇,但是我爱人今年回到重庆的时候,已经吃不了辣,因为他已经养成了一个泉州胃。”沙龙最后,泉州华侨大学旅游管理系曾怡老师分享了自己的美食故事。

她认为,不管是新老泉州人,还是海外华侨,或者是对于泉州文化特别认可的其他人,拥有一个“泉州胃”,就拥有了泉州的身份认证。

“在茶煮汤圆的形式之下,我发现好多人都沉浸在杯皿和美食的交融体验里,这些触觉和味觉,将每个人的味觉记忆唤醒。”

茶酝元宵,意寓茶伴良宵、诸事圆满

元宵圆品鉴

诚如曾怡所言,或许,这就是“以食化之”呈现和传递的情感。通过美食与文化、艺术的融合,本场沙龙展现了泉州美食的人间至味。

古早味是成长的烙印,是能引起万千人共鸣的情感纽带,而此次共话共品古早味元宵的方式,无疑让更多人了解并爱上了泉州。