|

||

|

||

|

||

|

||

|

书法是我国的国粹,从古至今,浸淫其中的人数不胜数,书写方式也千奇百态,手书、脚书、嘴书等不一而足,但无论哪种方式,书写者身体的某一部分,都会直接与毛笔接触。

身体不接触毛笔,可以写书法吗?写书法的如果不是人,而是木头刻成的偶人,可以吗?

泉州市木偶剧团的演职人员们,经过不懈努力,将这两个看似天方夜谭的想法,变为可能——通过操纵木偶来写书法。

这个唐末五代已在泉州地区流行的国家级非物质文化遗产,近期即将以写书法这一全新的表演方式,在国人面前亮相。

木偶,没有生命、没有思想、没有感情的木头人,在一代代泉州木偶艺术工作者的手中,变得更加鲜活、生动,甚至有了自己的悲喜。

木偶挥毫献礼十八大

执著梦想华丽转身

在党的十八大即将召开之际,大型八闽风光宣传片《山海福建》,将在天安门广场公益大屏幕播出,作为十八大的献礼。其中,开篇的“山海福建”四个字,将由泉州提线木偶提笔书写。

此前,泉州提线木偶戏从未在舞台上表演过书法艺术,这是此一古老剧种萌发的新枝。

书法是一门艰深的艺术,学过的人都知道,运笔是书法的根基,指、腕、肘的力度掌握,行笔的轻重缓急,至关重要。但木偶本身无法使力,全身靠30根左右的丝线控制,力量稍微没掌控好,木偶便会晃动,无法达到理想的状态。

而当书写者的力量借由木偶的手指,再传到笔端时,运笔时便容易出现“失之毫厘,谬以千里”的情况,木偶写书法的难度可想而知。

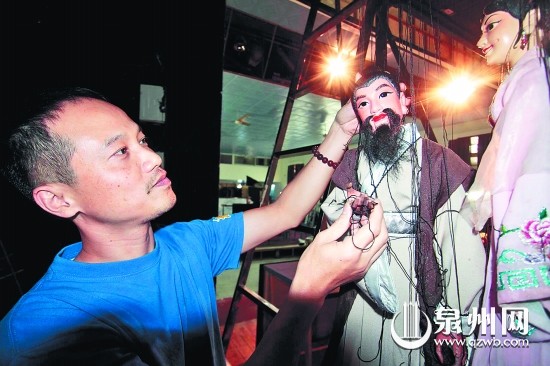

执行这一特殊“任务”的,是泉州木偶剧团的青年演员庄丽娥。在通政巷泉州木偶剧团爬满青藤的古老院子里,她操纵着木偶嫦娥,提笔、蘸墨,按、转、顿、挫,“花好月圆”四个大字一气呵成,灵巧得犹如人手在书写,令人叹为观止。

其实,庄丽娥在剧团身兼演奏员、出纳、资料室管理员等多职,但本职并非木偶演员。1995年,从福建省艺术学校泉州分校木偶班毕业后,她来到泉州木偶剧团,担任演奏员。

身为演奏员,她是如何成功“跨界”,并实现这一创新的?这源自她心中深藏的那个不为人知的梦想——成为木偶演员。

执著梦想华丽转身

庄丽娥出身于一个音乐氛围浓厚的家庭,在农村长大的她,与闽南的许多孩子一样,她从小对木偶戏情有独钟。因此,中学毕业后,她选择了艺校的木偶班。在校期间,她最初学的是木偶表演,但由于木偶表演需要纯正的泉州闽南语口音,她的口音不太适合,因此,她第二年只好转学打击乐。

她关于木偶表演的梦想只得暂时搁浅。工作多年后,她心中对木偶表演的热爱,不仅没有减弱,反而越来越强烈。“当我在后台演奏,看到同事们在前台表演,心里非常羡慕,不知道自己是否有机会上台表演。”庄丽娥说,为了过把瘾,她有时会把木偶带回家,偷偷练习,希望别丢掉当年在学校学过的基本功。

三年前,王景贤团长的一句话,重新触动了她的梦想。“当时我提出,如果能让木偶写书法,能很好拓展木偶的表演空间。我把任务下到全团,动员大家都去考虑。没想到她那么有心,悄悄准备了这么久,我十分感动。”王景贤由衷地表示。

老演员们功底好,自然是这一任务的首要人选。但他们表演任务也多,还要排很多创新戏,分身乏术,这一提议也就一直搁着。庄丽娥见同事们都各忙各的,心里便萌发了试一试的想法。“当年仅学了些基本功,十几年没再操作过,能行吗?”更重要的是,她不具备书法基础,三十几岁了,再学书法,还来得及吗?

苦练书法到凌晨

最终,对木偶表演的热爱,让她战胜了自己的犹豫。她一边到培训机构报名,学习书法;同时,努力练习木偶的基本操作。工作上身兼数职,原本就很忙,作为一个妻子、一个母亲,她还得担负家庭责任。要学点东西,时间只能靠挤,一般要等到晚上儿子睡着了之后才有时间学。

此前完全没有书法基础的她,从提笔开始学起,遭遇到的困难可想而知。等孩子八九点睡着了,她拿出纸笔,一笔一画地练习。为了抓紧时间练习,她常常练到凌晨两三点。有好几次,她练到了清晨五点多,早起的婆婆看到她很奇怪,“你今天怎么这么早起床?”

木偶操作上,她请教团里的老演员傅端凤老师,从最基本的操作线开始。傅老师得知她的想法后,非常支持,毫不保留倾心教授。她原本就有基础,加上一段时间的练习,操作水平有了很大的提高。

接下来面临的最大难题是,如何将两者结合起来,基本功如果不扎实,很难实现这一结合。木偶的手关节,只靠一条线帮着,拉得太松了,笔会落下;太紧了,笔会僵硬。仅提笔这一动作,就不知道练习了多少次,更不要说蘸墨、写字了。

几个月来,经过反反复复的尝试,练完了几叠厚厚的纸张,她终于让木偶的手如人手一样灵活了!如今,她基本已能达到心手合一,木偶写出来的字,与她手写的字相差无几。

这一表演方式创新的背后,不仅有庄丽娥不眠不休的坚持,还凝聚着泉州木偶剧团全体演职人员几年的努力。她学成之后,王景贤专门为她创作了剧目《花好月圆》,描述了嫦娥来到人间,看到盛世美景有感而发,提起毛笔写下“花好月圆”四个字的故事;剧团的同事们,专门制作了嫦娥这一全新提线木偶形象,老演员们更是热心地对她的表演进行了指导。

创排全国首部悲剧

对泉州市木偶剧团来说,《花好月圆》是一出创新小戏。相比之下,目前正在初排、准备年底公演的大戏《赵氏孤儿》,在创作、编排等各项工作上困难更多。这是泉州市提线木偶表演的一大创新,在泉州乃至国内的木偶表演界均为首创。

人的表情可以千变万化,但木偶头是木头刻的,表情固定单一。要让没有生命的木偶,像人一样有喜怒哀乐,有人的情感、思想,还要表演得催人泪下,难度非常大,是块难啃的硬骨头。因此,全国其他木偶剧团,都望而生畏、望之却步。

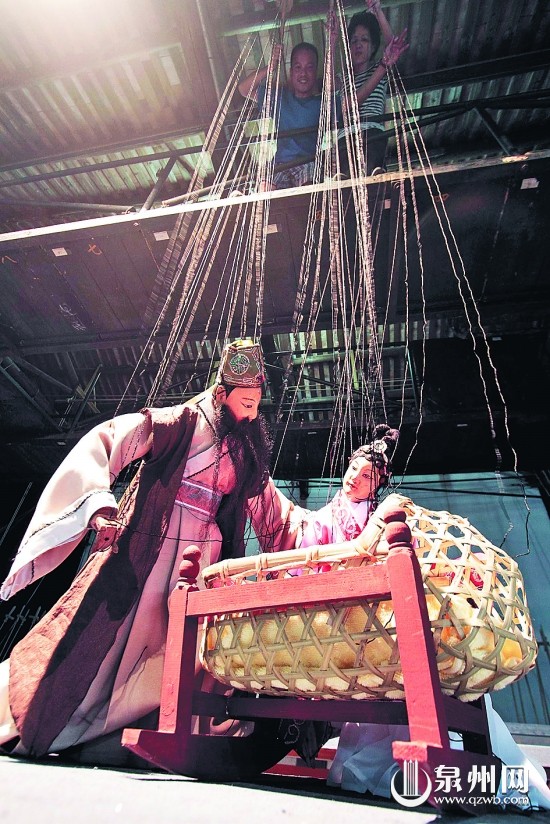

午饭过后,记者来到位于通政巷的泉州市木偶剧团。在“年迈”的排练厅内,演员沈苏革正提着“主演”程婴,站在三米多高的“天桥高台”上,操纵四米多长的线,一个角度一个角度地调整,对表情、动作进行微调,力争做到最好。“中午没回去,排练时间很紧,不加班来不及。”

从剧本创作开始,《赵氏孤儿》的创排,历时已达七八年。“当年创作《钦差大臣》剧本时,我就想,木偶可以演喜剧,悲剧可以吗?”王景贤说,从概念到出初稿,再五易手稿,并具体投入筹备、排练,是一个漫长而艰辛的过程。

“这是我从艺三十多年来,最大的挑战。”对于担纲主演程婴这一角色,沈苏革坦言,压力非常大。整整两周,他彻夜难眠,一直在思考,如何将人物的性格演绎好。以前的表演,更重视技巧、偶趣,飞天遁地都不算什么,但在木偶的内在情感表现上,钻研的比较少。经过导演吕忠文先生不厌其烦的指导和训练,通过作曲叶正萌先生的悉心指教,在同事们的通力配合下,沈苏革一步步向程婴靠近了。

创排《赵氏孤儿》是一个综合工程,需要全国五十几号人的共同努力,也需要从剧本、导演、表演、音乐、舞美、制作等各方面的全面创新和突破。

六十载传承与创新

木偶写书法、创排悲剧……这些都是泉州提线木偶发展历程中,执著创新的一个侧面。日前,泉州市木偶剧团刚刚庆祝完自己的六十华诞。60年来,对传统的继承和不断创新,一直是剧团发展的主旋律。

传承千年的泉州提线木偶艺术,在发展中遗留下了许多宝贵的遗产,亟须保护、继承。木偶剧团一代代的表演艺术家们,通过整理研究剧目、音乐,出版专著,抢救性地排练传统曲目,培养传承人等方式,向这一优秀传统艺术致敬。

泉州木偶剧团60年,也是创新发展的60年。过去泉州提线木偶戏表演的均为古代故事剧、历史剧和宗教民俗剧,随着时代的发展,创作了许多体现现代生活的时代剧、儿童剧甚至科幻剧,由此便带来了木偶造型、舞台综合艺术和表现技法等方面的创新。

对提线木偶来说,创新,意味着全方位的调整,这种改变,几乎涉及每个成员。除了以上几方面,在音乐、舞台美术中,引入现代灯光、特效、器材等,能制造出剧本的种种效果;舞台也从“四美班”的“八卦棚”,逐步发展到小中台、大中台,并创造了天桥高台的舞台表演形式;表演技巧上,木偶能变脸、变身,骑自行车、开枪等,种种新的表演方式举不胜举。

正是对传统的坚定继承和对创新的执著,让这一古老的剧种焕发了新的活力,也因此,她获得了无数的荣誉:一年四进人民大会堂为党和国家领导人献演,亮相北京奥运会开幕式向全球40亿观众展示中国戏曲精华,成为全球首个到联合国总部举办专场演出的艺术团体,频频代表国家对外展示我国非物质文化遗产的魅力……

让古老剧种永葆活力

辉煌的发展历程,并不意味着一路上都一帆风顺。至少,在人才培养上,泉州市木偶剧团目前正面临着瓶颈。

在剧团里,庄丽娥算是青年演员,但其实她进团已17年。“培养一个木偶戏演员,需要十几年。五年艺校学习,五年实习,然后才开始登台。”

“从政府到民间,对民族民间艺术的保护和支持,都有一个认识的过程。”王景贤说,尽管很多人喜欢看木偶戏,但大多数人普遍认为民间艺术不会有大的发展,真正愿意把孩子送入这一行的太少了。特别是如今都是独生子女,父母都希望孩子考大学。生源质量堪忧,这是人才培养的最大阻力。

为了吸引优秀人才、留住优秀人才,剧团采取与高校联合办班等人才培养模式,但是否能真正留住人才,还有待时间的检验。

新人还在路上,老演员们一直在坚守。刚从三米多的天桥高台上下来,一节排练下来,沈苏革的手酸得都举不起来了。作为目前挑起剧团大梁的第三代演员,在市场经济大潮中,他们要耐住寂寞,能抵制各种诱惑,才能潜下心来。对他们来说,木偶已经成为人生中不可割舍的一部分,“随着时间的推移,我们更能理解黄奕缺等老一代表演大师,对木偶的执著和专注了。”

王景贤说,“再难也要坚持,不能让这一优秀传统艺术在我们这一辈人手上衰微。”这也代表了很多泉州木偶人的心声,他们觉得自己的肩上,肩负着传承和弘扬这一优秀剧种的历史责任感。

尽管已经使用了60年的老剧院,有些残旧,但明年在风景秀丽的清源山脚下,泉州木偶剧团将迎来自己的专属剧院。而走过一甲子的泉州木偶剧团,也将迎来自己新的一轮跨越发展。

扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备:35050302000183号

闽公网安备:35050302000183号