- 城市概况

- 可持续发展

□融媒体记者 张君琳/文 张九强/图

春节前后,泉州华侨、乡贤纷纷返乡省亲交流。泉州是著名的侨乡,早年有许多人到南洋谋生,当年他们漂洋过海时也不忘带上家乡味。作为有历史记载的泉州第一家茶庄,泉苑茶庄的水仙种茶曾经成为南洋华侨的必备之宝。如今,泉苑茶庄第九代传人张旭将多年来收藏的茶庄老茶、老物件,在泉州中心市区泉苑茶庄展示,唤起了这个春节返乡华侨以及老泉州人的回忆。

当年茶庄往来票据

岁月封存

老包装里的泉州记忆

泉苑茶庄创办于1813年,距今已有200多年历史,其曾经最负盛名的是水仙种。在店铺的展架上,摆放着不同时期的泉苑水仙种,大都是一两装。张旭介绍,一两装是当时茶庄的常见包装,展出的只是他收藏中的一小部分。通过巧妙的新旧包装摆放对比,呈现了不同时期茶品包装的年代特点。

据介绍,茶庄开办初期,为单纯的进茶、贩茶模式,包装规格并不统一,直到20世纪20年代,茶庄第六代传人张丕烈经营茶庄时,茶庄拥有了自己的制茶技艺、购置了茶山,迎来了鼎盛时期。张丕烈确定了茶庄产品包装的款式,其间伴随着泉州人下南洋的步伐,水仙种被带往南洋,茶庄一两小锡罐包装成为当时炙手可热的产品。“锡罐密封性极佳,可以有效隔绝空气和潮气,防止茶叶受潮和氧化,尽可能保持茶叶原有的风味与品质。”张旭解释道。

20世纪20年代锡罐

彼时,锡罐商标为茶庄主人张丕烈的头像,罐底部为张丕烈手写“真正水仙”板印,盖标为“泉苑拣选”,锡罐为张丕烈设计并制定规格。张旭展示了二两原装藏品,历经时间的洗礼,泛黄的纸面上依稀可见印有茶叶选自武夷山的说明,同时标注了茶庄的地址,以防假冒。

茶庄的水仙种以陈茶作为原料,具有消食的作用。除了锡罐装,一两纸包装也颇受欢迎,适合本地老百姓的需求。中华人民共和国成立前,泉苑水仙种传统手工包装成“四方块”的纸泡装。到茶庄第七代传人张祖泽经营期间,包装依旧沿用张丕烈时期设计的款式、制定的规格,标有茶庄地址以及“别无分号”的标识,背面印茶庄印章。人们经常按需索取,零散购买。张旭珍藏着茶庄不同时代的纸包和全品锡罐茶茶样,有的包装陈旧,标签也已经染上了“茶色”,带着明显的岁月痕迹,弥足珍贵。

20世纪50年代期间泉苑的经典“四方块”包装

1953年后,为了维持海外侨胞市场,泉州市场上曾有一段时间仍沿用“泉苑”标志的一两“四方块”包装来销售武夷岩茶。“外贸部门出口武夷岩茶时,常打上泉苑名号,这也证明了泉苑品牌影响力之广。” 张旭介绍,当时包装仍标注“泉苑水仙种”,印有武夷山、东西塔风景图。

张旭与父亲张维平(左)对比新旧锡罐包装

如今,泉苑水仙种根据老包装样式进行复刻,从标识上进行历史传承,将纯铝袋装取代纸包装,密封度更好,适合茶叶的长期保存。锡罐装则保留了原来的造型。

历史印记

从茶山到南洋

不同时期有关茶庄的文史资料,包括当时茶庄所拥有的茶山面积、茶庄商务往来以及宣传的报纸及广告,也成为老一辈泉州茶人茶客怀念的记忆。

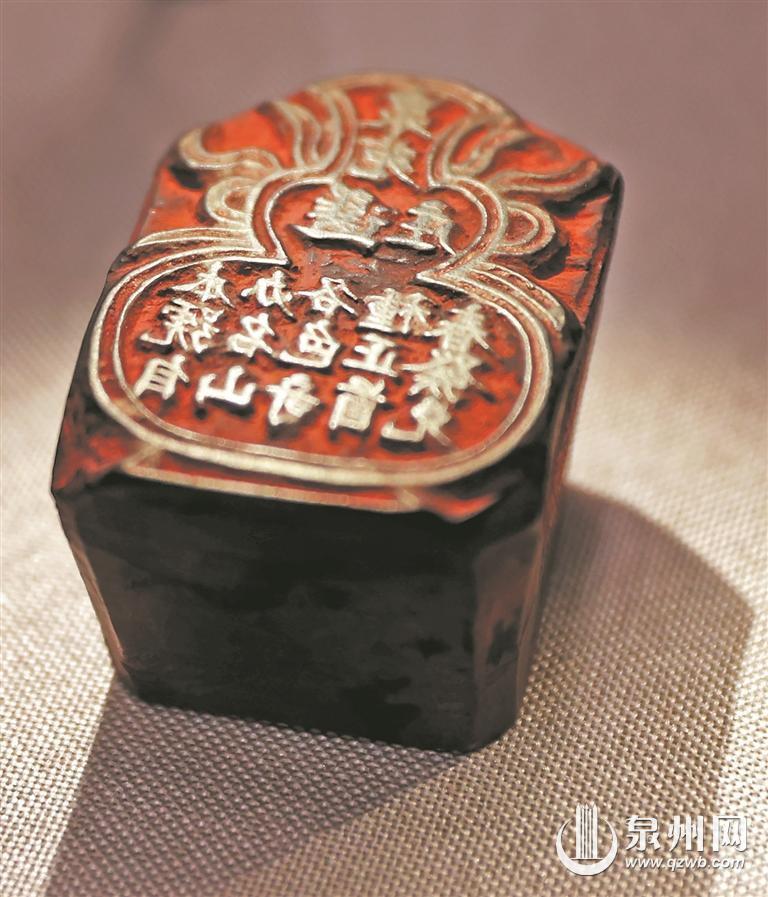

已经有百年历史的茶庄印章

茶庄鼎盛时期的印章至今已近百年。当年,张丕烈购置了武夷山青云崖和磊珠岩两个岩茶厂,并在1920年获得武夷山碧石岩、竹窠岩、幔云岩、弥陀岩等处的岩茶包销权。1930年,他又以3万余银圆购买了武夷山慧苑岩东厂(慧苑岩茶园),茶庄至此拥有了属于自己的茶山茶厂,形成产销一体化,因此张丕烈印章刻有“泉苑选庄本号自办名山各色奇种正首春发兑”,以证茶庄自有武夷山名茶山、名枞、名厂,彰显实力。在《武夷山市志》里记录着1940年武夷山茶厂的情况:慧苑孙、香林、磊珠东的所有者为泉苑茶庄。

翻开《泉州文史资料(1—10 辑汇编)》,里面就有关于茶庄新商标的介绍。1920年,泉苑茶庄改换商标,在新商标上的启事里写道:“……乃驵徒牟利,赝鼎乱真,既贱价以求售,终卫生之有碍,兹特另图肖像,暂代商标,凭君豁秋水之眸,为仆证庐山之相,庶采购嘉种,美可匹乎龙圃,如得宝珠,混可清于鱼目。”张丕烈将自己的头像作为商标,以示泉苑茶庄“仅此一家,别无分号”。张旭说,当年,由于出众的品种,顾客争相购买,市场上也出现了仿冒泉苑水仙种,因此张丕烈以自己的头像作为新商标来区分。

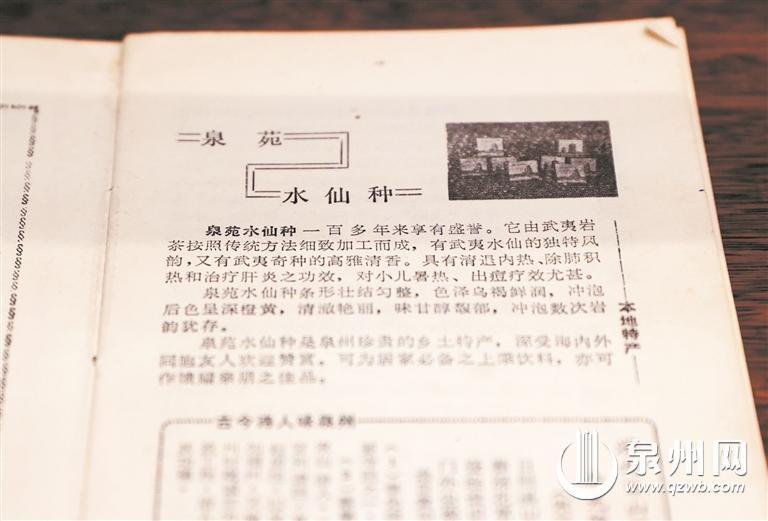

泉州旅游手册记载泉苑水仙种

在当时,凡要出洋的华侨总要买些泉苑茶庄的水仙种,他们认为这是家居旅行必备之宝。《泉州旅游指南(1983年版)》中就有相关记载:泉苑水仙种茶不仅是解渴生津的佳饮,同时也是公认的良药,具有消除热毒、治疗肝炎、目赤头痛、大便不通、解暑除烦等功效,对小儿暑热出痘疗效尤甚,备受南洋华侨追捧,可为居家必备之上乘饮料,亦可作馈赠亲朋之佳品。

精心复刻

传承“古早”茶韵

走进泉苑,虽然岁月已流淌200余年,浓浓的闽南风格中依旧溢出泉州悠悠茶文化。

店铺进门左右墙上的四幅版画,分别呈现了茶庄不同时期的场景。版画背景的闽南大厝、中山路街景、制茶过程等画面,展现了茶庄在泉州的悠久历史及发展历程。“为了寻找最接近那时店铺的场景,我拜访了很多了解泉苑、知道那个时期茶业业态的专家和老泉州人,终于在中山路的一张旧照片上依稀看到了当年店铺的影子。”张旭说,看到那张照片的时候,他很激动,“通过照片还原了店铺门面的骑楼风格。”

制茶技艺雕刻在柜台侧面

柜台也参照了当时店铺的模样。半人多高的柜台侧面,手工雕刻着茶庄制茶的技艺,包括采茶、篓凋、摇青、杀青、揉捻、烘焙、挑剔、陈放、拼配。张旭说,茶庄一直坚持传统技艺流程,延续茶文化和茶品质。

收藏茶庄老茶和物件的历程并非一帆风顺。有一次,张旭与一位华侨闲聊时,得知对方有位好友酷爱喝茶,且收藏了不少茶庄的老茶。不久后,张旭远赴海外拜访这位茶叶爱好者。初次见面时,这位爱好者提到自己当年初到南洋时,曾陆续从泉州带回泉苑茶并悉心收藏。第二次见面时,张旭向他谈起了自己对茶庄发展的设想,以及多年来为传承茶庄文化所付出的努力,这位茶叶爱好者深受感动,终于愿意将部分收藏的泉苑茶赠予张旭。

经过十几年的努力,消失了60年的纯正“泉苑水仙种”再次回归。其口感圆融交汇,香味层次叠进,陈味减少,既保留了水仙茶种的醇厚口感,又巧妙地融入了花茶香,汤色橙红透亮,香入汤中,入口回味无穷。

“离乡几十年,我父亲始终忘记不了这一缕茶香。”一位老华侨说,每次回泉州,父亲都会特地嘱咐他,一定要到泉苑买水仙种,避免买到假货。

张旭透露,他还有许多藏品,未来会轮流进行展示。这些物件不仅承载了茶庄的变迁,也承载了许多人当时的回忆,他希望能以自己的方式,把百年茶故事讲给更多人听。