全国博创赛,“永不落幕”——第三届全国博士后创新创业大赛综述

10月28日,第三届全国博士后创新创业大赛在泉州晋江圆满闭幕,成功呈现了一场集科技创新、人才对接、成果转化为一体的高水平博士后盛会。

初春启幕,金秋收官。3.6万人参赛、8006个博士后项目报名,相比上一届大赛,报名人数、项目数分别增加了44%、29%……这场规模最大、层次最高、覆盖面最广的全国性博士后大赛,以“博创引领四十载 智汇赋能向未来”为主题,见证了我国博士后制度实施40周年的新辉煌。

狭路相逢,勇者胜!经过激烈比拼,大赛最终共产生63个金奖、133个银奖、198个铜奖。泉州本土创新力量表现抢眼,夺得3金、3银、2铜的优异成绩,涉及多个组别和赛道。

全国博创赛,“永不落幕”。于东道主泉州而言,这场高规格赛事的成功举办,不是终点,而是博士后人才与城市“双向奔赴”的起点。

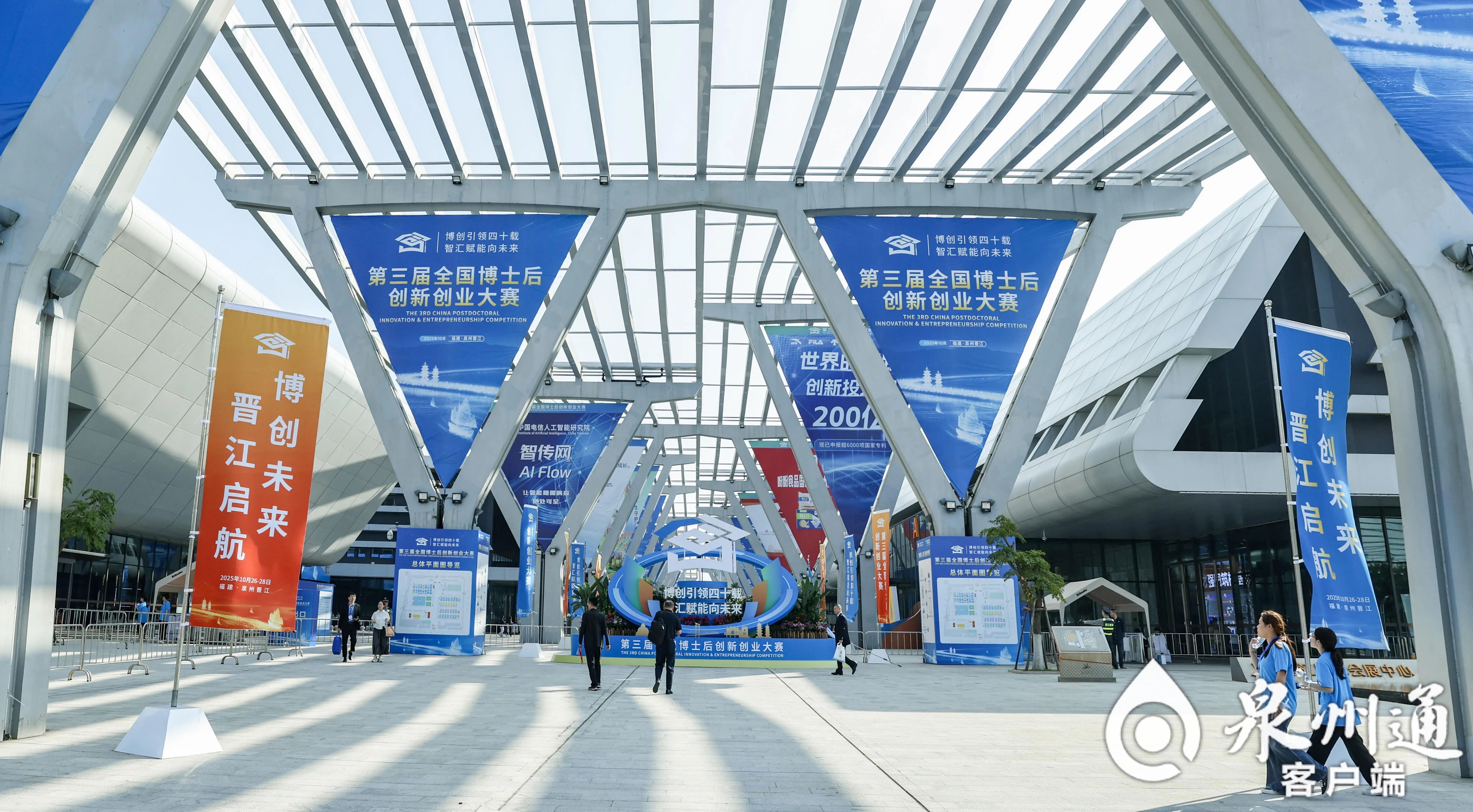

本届大赛主场馆晋江国际会展中心(泉州晚报社融媒体记者林劲峰 摄)

巅峰对决,千项创新成果竞逐“产业前沿”

从实验室到博创赛竞技场,一大批胸怀科技报国理想、具有创新思维与扎实学识的青年英才携千项前沿科技创新成果,齐聚于晋江国际会展中心,同台竞技,勇闯科技“前沿地”“无人区”。

聚焦国家重大战略、科学技术前沿和产业发展需求,本届大赛设置了创新赛、创业赛、海外境外(“一带一路”)赛和揭榜领题赛四个组别,覆盖新一代信息技术与人工智能、高端装备制造与机器人等七大赛道。46支参赛队伍、1700余个项目、近3000名顶尖人才齐聚“晋江经验”发源地,上演“巅峰对决”。

第三届全国博士后创新创业大赛闭幕式上,获得金奖的选手亮相。(泉州晚报社融媒体记者 陈起拓 摄)

走进赛场,前沿科技产品琳琅满目,令人目不暇接。全国首创的“人工骨骼科技篮球鞋”“无氟安踏膜”“菌草生态循环利用”……一项项新技术从实验室走向赛场,展现了博士后群体这群“最强大脑”在国家科技创新中的骨干作用。

作为本届大赛的亮点之一,海外境外(“一带一路”)赛共吸引6449名海外青年人才报名1361个参赛项目,比第二届大赛增长111.66%,其中来自港澳台地区195个、共建“一带一路”国家252个、其他国家914个,大赛对海外青年人才吸引力不断提升。

海外境外(“一带一路”)赛金奖获得者、泉州万龙时代科技有限公司总工程师孟崇说:“对于我们海外境外归国人员而言,博创赛不仅有效弥补了国内产业信息、人脉资源的短板,更让我们得以将多年积累的学术成果转化为破解产业痛点、创造实实在在产业价值的核心力量,真正实现了创新项目与产业的同频共振。”

竞赛现场有20多名“老外”参与。巴基斯坦籍华侨大学土木工程学院博士研究员穆罕默德·纳迪姆就是其中之一,在他看来:“每当聚焦特定行业,中国始终走在世界前沿。科学研究的目的在于服务人类福祉,通过举办此次博创赛,看到了各界同仁的努力,由衷期待我们与全球奋斗者共同努力,携手开创更美好的未来!”

奖项固然重要,对于部分参赛者来说,超越胜负之外的收获,更为珍贵。

“这次参赛对我们项目和张榜企业而言,价值远超竞赛本身!”作为新能源与环保赛道的获奖者,河南郑州轻工业大学王凡博士后团队研发的“笼冰新材”技术,在赛事中与企业需求精准匹配。“不仅解决了企业难题,更拓展了我们对技术应用前景的新认知。”王凡说。这种思想碰撞与视野拓展,正是赛事“以赛促融”的生动体现。

产研融合,从竞技场到生产线“精准衔接”

博创赛不只是智力“竞技场”,更是一把打开产业发展枷锁的“金钥匙”。

“会前有匹配、会中有洽谈、会后有跟进”,本届大赛坚持“以平台聚才、以服务留才”,积极为人才与产业搭建精准衔接、双向奔赴的“桥梁”。

揭榜领题赛的“企业出题、人才解题”模式,是产才对接的核心平台。这一赛道共发布技术需求766项,涉及项目总投入近40亿元,揭榜奖励总额近9000万元,有效搭建起博士后创新项目与产业深度融合的平台。

这样的成果,可从泉企美佳爽窥见一斑。其发布的“速渗干爽生物降解无纺布材料研发与应用”技术需求,由土生土长的晋江人、福州大学许平凡博士及其团队成功揭榜并入围总决赛,为行业提供了一套系统性的绿色解决方案。“创新不再局限于实验室,真正有了产业价值和社会价值。感谢企业提供产业化平台,让我们的研究成果更快地走向市场!”许平凡深有感触地说。

经过比拼,许平凡博士后团队的参赛项目——“全生物降解无纺布材料关键技术及产业化示范”项目,获得揭榜领题赛新材料与石油化工赛道金奖。

一些企业从创新的被动接受者,转变为主动的出题人、合作者与投资人。“哪怕这些技术成果中只有10%可以落地,给产业带来的效益和变化都是巨大的。”安踏集团创新研究部技术研发高级工程师、博士后车秋凌分享了通过企业博士后工作站与武汉纺织大学联合攻克“玄武岩纤维材料”的案例。

除了揭榜领题赛,总决赛期间还同步开展成果转化、创业服务、人才招聘和创新创业主题交流等活动,促成一批关键核心和交叉前沿技术项目与市场“面对面”“手牵手”。

在开幕式当天,以“智涌泉州·博创新程”为主题的泉州市产才交流对接会在晋江举行。主办方按博创赛赛道领域细分七大交流区域,每个专区均采用“固定圆桌+项目展板”布局,实现产业需求与人才项目的精准“对频”。

这场对接会,让多个博士后项目与本地产业需求形成强烈共鸣,展现出“产学研融合”的务实价值。

32岁的孟凡博是西安电子科技大学的博士后,由他主导的“复杂曲面电路一体化成形制造技术与产业化”项目闯入大赛创新赛总决赛。“泉州是重要的装备制造基地,我们的技术正好需要产业场景来验证和迭代,希望能与赫步智能开展合作,共同攻克行业难题。”孟凡博表示。

产研融合“双向奔赴”,结出了丰硕成果。

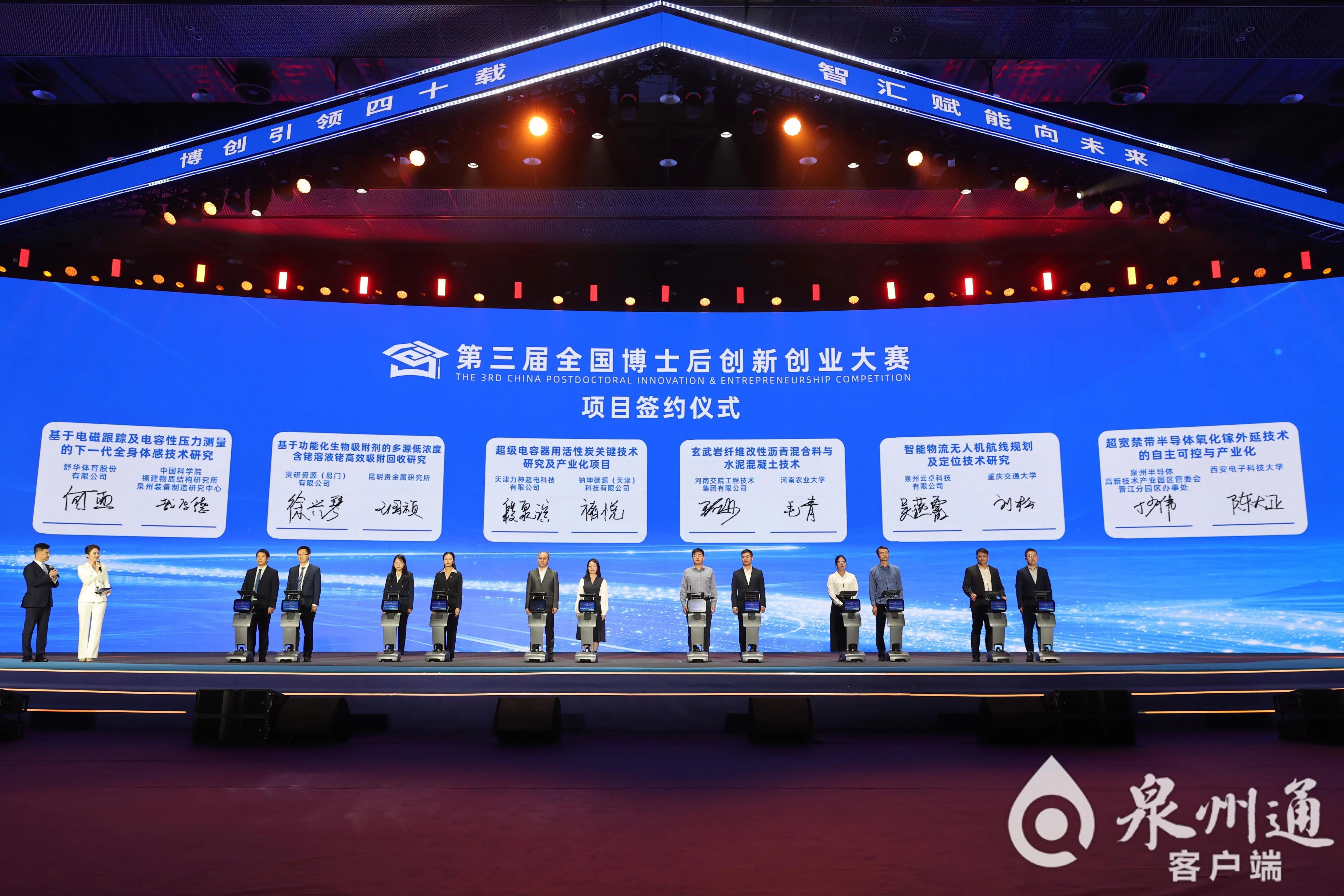

截至目前,泉州各县(市、区)已组织2800多家企业、4500多人观摩大赛,初步对接了266个意向项目和框架项目,已签约项目150个,对接128个博士后团队,直观体现了赛事的实效。在人才招聘方面,234家单位带来1500多个优质岗位,初步达成用人意向300余人,实现了创新创业与人才引育的双向赋能。

第三届全国博士后创新创业大赛闭幕式上,一批重点项目上台签约。(泉州晚报社融媒体记者 陈起拓 摄)

一系列高效务实的交流对接活动,实现了企业需求与技术成果的精准匹配,推动了高层次人才与创新主体的高效链接,有力促进了产业链、创新链、人才链、资金链深度融合。

城市窗口,“办好一场赛,提升一座城”

赛场之内,是科技“含金”的较量;赛场之外,是城市窗口的展示。

此次高规格的全国性赛事落地泉州晋江,既是对泉州市人才工作和创新生态的高度肯定,更是泉州向世界展示开放姿态、汇聚天下英才的绝佳窗口。

开幕式后,本次大赛的“大明星”——头戴簪花围的吉祥物人形玩偶“福创创”亮相泉州馆,令人印象深刻。在泉州展馆内,一场以“海丝起点·古今交融·智创未来”为核心理念,以海上丝绸之路为叙事起点,贯穿“过去—现在—未来”时间轴线,涵盖“城市文化—产业实力—人才生态”三大内容板块的泉州故事精彩上演。

爱拼敢赢的精神,在第三届博士后创新大赛上闪耀得淋漓尽致。(泉州晚报社融媒体记者 林劲峰 摄)

“展馆呈现泉州深厚的文化底蕴、坚实的产业基础与开放的人才生态,不仅是一次城市形象的‘展示窗口’,更是一封面向全球优秀博士后和青年科技人才发出的盛情邀请。”泉州市人社局有关负责人表示。

晋江展馆则深度解读了晋江特色的“企业家+科学家”融合创新机制——这一机制成功打通了科技成果转化的“最后一公里”。现场,企业家与科学家成功对接典型案例的展示,以鲜活实例生动印证了晋江科技创新的实践成效。

城市窗口的展示,更体现在办赛水平上。

作为东道主,泉州积极承担多重角色:努力做到既是围绕全局、保障有序的赛事“组织者”,也是热情周到、细致入微的“服务员”,更是项目对接、成果转化的“推动者”。比如,在强化专业精细保障上,泉州构建覆盖全流程的智能化赛务支持系统,实现赛事服务和会务服务“一网通办”。组建专业化服务团队,在接待引导、交通调度、安全保卫、医疗应急等各环节,统筹资源、细化方案、反复演练、注重细节,让每位参赛选手和参会嘉宾有良好的体验,把大赛办成品牌赛、优质赛;在成果落地转化上,把大赛办出特色、办出成效,充分发挥大赛促进产学研融合、推动科技成果转化、搭建人才交流平台等方面的重要作用。

泉州将以办好此次大赛为契机,进一步做优“海丝泉州·人才港湾”品牌,不仅吸引优秀人才和项目落地泉州,也通过大赛展现泉州惜才爱才、鼓励创新创业的良好环境,切实发挥“以赛促转、以赛促创、以赛促产”的作用。

星火可以燎原,大赛“永不落幕”。泉州将把成果、项目、企业等多要素嫁接到线上对接平台,实现对接常态化、精准化,确保大赛结束后,人才交流不停歇、成果转化不断线、项目合作不中断,真正实现“云上对接、线上联动、长期运行”的大赛延续效应。

智汇泉州,博创未来。这场智慧与创新的盛会,必将让更多创新成果在泉州落地生根、开花结果,为中国式现代化泉州实践注入源源不断的创新动能!

扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备:35050302000183号

闽公网安备:35050302000183号