【性质】安平桥是体现世界海洋贸易中心运输网络的代表性遗产要素。它是泉州与广阔的南部沿海地区的陆运节点,体现出海洋贸易推动下泉州水陆转运系统的发展。同时,安平桥的建成是包括泉州官方、宗教人士、商人及平民共同参与的结果,既体现了宋元时期泉州多元社会结构对海洋贸易的贡献,又反映了海洋贸易给泉州社会带来的经济繁荣和财富积累。

【选址】安平桥位于泉州城西南方向30公里的晋江安海镇与南安水头镇交界的海湾上,这里是泉州与其南侧的漳州、广州等地区联系的要道。因桥上五华里,俗称“五里桥”,为中国现存最长的跨海梁式石桥。

【整体介绍】安平桥始建于1138年,建成于1152年,由僧侣、商人、政府官员和当地民众等合力建造。桥体为东西走向,桥长约2255米,桥面宽2.9-4米,条石铺就,两侧护以花岗岩栏杆。共有石砌桥墩360座,有长方形、单尖船形、双尖船形等式样。桥墩之间横架巨型石板作为桥面,石板长5-11米。

晋江市文物保护中心供图

安平桥上及周边建有多座附属建筑。桥东端建有瑞光塔、桥头亭、桥中的水心亭,桥西端有海潮庵。桥身中段水中还筑有4座方形小石塔,均起到护佑商旅平安的作用。水心亭规模最大,与桥同期建造,又称泗洲亭、中亭,原供奉泗洲佛,后改供观世音菩萨,周围保存有历代修桥碑记16方,亭前柱旁还立有两尊护桥石将军雕像,系宋代石雕作品。桥东、西两侧建望高楼、听潮楼两座隘门。桥身中段建有两座雨亭,供过往行人休憩避雨。

成冬冬 / 拍摄

【白塔】白塔,又称“西塔”、“瑞光塔”、“文明塔”,位于安海西畔安平桥头超然亭的东北侧。该塔通高20.55米,为五层六角楼阁式砖石仿木结构,每层均有六个塔檐,除最高层有六个拱门外,其余四层只有对着安平桥的西面筑一拱门,余下五面只筑拱形龛,塔顶有一巨形葫芦,内空心,第四层起有圆木塔心柱支撑塔盖和塔刹,有旋梯可上;外涂白灰土,俗称“白塔”。底座为石构,特别是六角形基座拐角处均有一尊石浮雕力士承托,每个力士造型各异,动作夸张,表情极为生动。塔下有石栏杆围护。

塔始建于南宋绍兴二十二年(1152年),系安平桥建成之年,乡人以造桥余资建造,作为安海港航标塔,建成后“金标涌地,映荫海市万家”之誉,明、清间多次重修,明万历三十四年(1606年)重修后曾易名“文峰塔”,白塔由航标塔赋予文峰塔功能,古代曾有“白塔点灯,金榜题名”的佳话广为流传。

安平桥的建造吸取了洛阳桥的建桥方法,又有所创新。首先,桥墩基础采取“睡木沉基”法,即在打入海底的木桩之上再横卧一层木桩,其上再砌筑石桥墩。这一做法既可加固地基,又可使地基平整。相较于洛阳桥使用的抛石为基的筏型基础,这一做法既节省石料又节约人力。其次,在桥墩的设计上,由于桥跨越多个港道,港道有深有浅、水流有缓有急,设计者非常注意港道地质的变化,根据海潮洪水的流速、流向和地质条件的不同,在不同位置分别设置长方形、单尖船形和双尖船形三种桥墩,因地制宜。这是海洋贸易带动的泉州大量桥梁建造实践中积累、发展出的先进技术。

郑文桂 / 拍摄

【超然亭】也称“桥头亭”,祀观音,面阔一间,砖木石结构,以桥亭为拜亭。明代重修,清道光年间,分香水心亭佛祖于此奉祀。

晋江市文物保护中心供图

【澄渟院】澄渟院门匾石刻“澄渟院”三字,署名“沙门一音”及“李瑞美号”,两旁是“寒山”、“拾得”石刻浮雕像,石门楹联石刻“如来境界无有边际,普贤身相犹如虚空”是弘一法师亲笔题写的。1938年农历九月二十日,弘一法师由漳州经同安梵天寺走过五里桥来到安海,就驻锡五里桥上的水心亭澄渟院,达一个月之久。期间,许多安海地方人士慕名前往拜访,曾多次应邀在金厝祠堂向安海民众讲佛经,后辑为《安海法音录》一卷。当时,弘一法师乐与安海绅商学各界他们交往,并以书法广结善缘,据考达300多幅,一时传为佳话。值得一提的是,1948年12月,弘一法师的高足丰子恺先生曾携其女丰一吟专程来此寻觅瞻仰其师的遗迹,住进弘一法师曾住过的澄渟院。

成冬冬 / 拍摄

【望高楼】望高楼系拱形门的两层石牌楼,俗称“隘门”,清同治三年(1864年)重修,东西朝向,两层楼阁式,砖石结构,铺设楼板,下为拱门,桥从拱门通过。楼上嵌有楷书“望高楼”、“金汤永固”等石匾额和石刻,是清同治三年甲子仲冬重修时黄章烈所题。望高楼的另一面朝西,门上一方石匾题有“寰海镜清”。

成冬冬 / 拍摄

【中亭】桥中段处的憩亭称水心亭,俗称“中亭”,因早期奉祀泗洲佛,也称“泗洲亭”。

成冬冬 / 拍摄

明崇祯郑芝龙修中亭,清顺治十八年(1661年)“迁界”,把桥上所有建筑物全部焚毁,中亭也在其内。康熙二十二年(1683年)复界后,施琅即予修复。清康熙二十六年(1687年),中亭西侧填海建寺,以亭名寺,即称水心亭。清康熙四十六年(1707年),福建陆路提督蓝理筑西埭,以海土填水心亭两旁,阔十丈,长一里许,盖屋168间,建了一里长的街市。后蓝理被罢职,中亭市遭毁。同治五年(1866年)重建水心亭寺,面阔三间,进深二间,前殿后舍,以桥亭为拜亭。中门立柱镌“世间有佛宗斯佛,天下无桥长此桥”为同治五年(1866年)重建中亭时由黄恩承撰立。殿中祀奉释迦牟尼,陪祀观音大士和势至菩萨,中亭有二尊宋代护桥石将军,躯高1.6米左右,披甲执剑,形象威武。

成冬冬 / 拍摄

成冬冬 / 拍摄

中亭是碑刻最为集中的地方,可称其为小“碑林”。这里有历代修桥的碑刻,共有十几方。现存最早的石碑是明代天顺三年(1459年)的《重修安平桥记》,距今已有500多年的历史,修建安平桥现存最早的石碑。有明万历庚子年(1600年)所立的《水心亭碑记》、崇祯十一年(1638年)所立的《水心亭记》、清雍正五年(1727年)所立《重修安平桥记》和《重修安平西桥碑记》以及清乾隆、嘉庆、道光、咸丰、光绪年间所立诸碑,均说的修桥之事,从工程技术、人文艺术、文物考古都有非常重要的史料价值。

明代天顺三年(1459年)的《重修安平桥记》成冬冬 / 拍摄

中亭前埕有一石塔,塔身八角形,高三层,塔檐层层收分,节形塔刹,通高5.8米,底层八面各雕莲花图案,二、三层各雕8尊佛像,其中三层有一龛祀泗州佛。

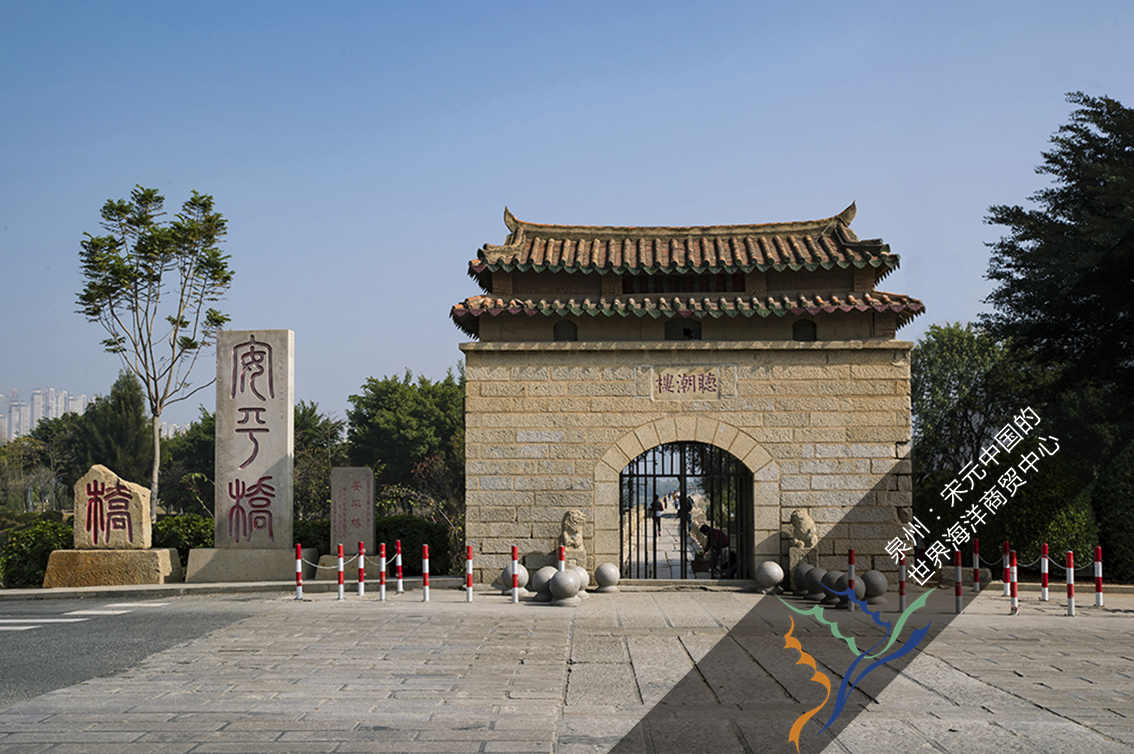

【听潮楼】位于水头镇入桥处,俗称“隘门”,造型同安海桥头望高楼,清嘉庆戊辰年(1808年),重修,两层楼阁式,砖石结构,铺设楼板,下为拱门,桥从拱门通过。

成冬冬 / 拍摄

【海潮庵】位于水头旧街口南侧,为安平桥的桥尾终点,占地160多平方米,坐东朝西,祀“三世尊佛”。

成冬冬 / 拍摄

安平桥作为中古时代世界最长的跨海梁式石桥,为研究我国的桥梁史提供了珍贵的实物资料。

扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备:35050302000183号

闽公网安备:35050302000183号